为把青春足迹融入乡村振兴大潮,7月12日-22日,在学院党委和团委指导下,财经学院会计学专业学生党支部“榴光溢彩”乡村振兴实践团以怀远县杜郢村为起点,并远赴四川会理、云南蒙自,对照三地石榴产业发展模式,探寻产业融合与农民增收的新路径。

走进杜郢,调研石榴种植生态

杜郢村地处安徽涂山脚下,是怀远县石榴主产区之一。盛夏的石榴园绿意盎然,一株株石榴树正在孕育希望的果实。实践队员们在田间地头实地走访,详细记录种植面积、品种结构、产量数据、农资投入、销售渠道、利润构成等信息,通过与农户面对面交流,掌握第一手资料。

“我们家主要种‘白花玉石籽’和‘红玛瑙’,一个甜一个偏酸,走的路子也不一样。”一位种植户向队员们介绍道。他坦言,当前销售主要依靠传统批发与熟人渠道,也尝试过通过电商卖货,但苦于缺乏专业化指导与包装营销意识,成效有限。另一位农户则提到:“以前就是靠收购车,价格别人说了算。现在村里几个年轻人试着搞直播,搞采摘节,收入确实比过去高了点。”

这些真实的声音反映出当前怀远石榴产业在由“原始种植”向“品牌农业”转型过程中所面临的机遇与挑战:一方面是电商平台与乡村旅游的兴起为种植户打开了增收新渠道,另一方面也暴露出缺乏标准化种植体系、冷链物流配套薄弱、品牌建设滞后等问题。这些问题成为实践团队重点记录和分析的方向,也为后续课题研究提供了鲜活的田野样本。

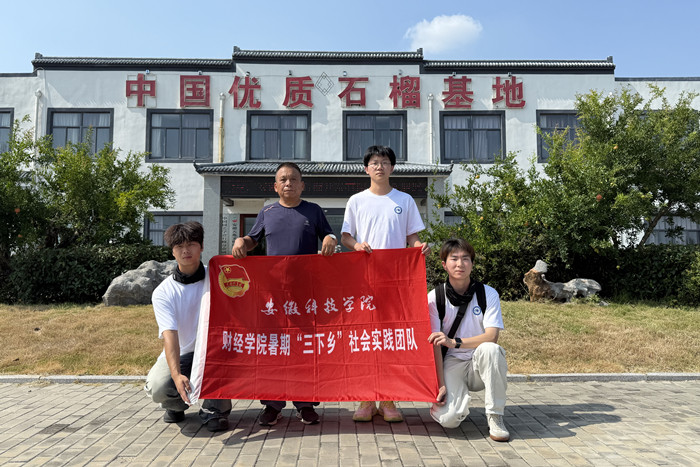

探访天兆,考察产业融合模式

从杜郢村向南不远,3200 亩的安徽天兆石榴基地铺展开现代农业新图景。负责人带队员穿行果园,讲述基地核心品种“白花玉石籽”“红花玉石籽”“红玛瑙”的不同用途:前者主攻鲜食高端市场,后两者侧重深加工。 在冷链车间,“采后两小时入库、24 小时完成果汁压榨或酒液发酵”的流程让队员直观感受全链条增值;榴皮粉碎后运往药厂出口日韩,实现零浪费循环。负责人总结道:“关键是让每一瓣果肉都产生价值。” 基地同步打造“石榴+文旅”模式:打造研学采摘园区、文创产品展馆、石榴节庆IP,不仅提升了怀远石榴的知名度,也为当地文旅经济注入了新活力。

“这就是完整产业链带来的好处——不仅提高了果品附加值,还延长了销售周期,提高了市场抗风险能力。”一名队员感叹道。团队成员结合所学专业知识,就“品牌溢价提升策略”“农产品金融支持机制”“数字化平台营销优化”等议题与基地负责人展开交流,感受“线下体验+线上销售”双轮驱动的魅力。

赴川入滇,对比石榴发展路径

为了更全面理解全国石榴产业格局与各地发展路径差异,实践团还分队还前往四川会理、云南蒙自,通过跨区域走访形成立体式对比视野。会理依托千年古城与红色文化,打造“中国石榴节”,农旅深度融合;蒙自则凭借 14 万亩连片规模和完善农残检测体系占稳国际市场。一边是“节庆+文化”带动品牌升温,一边是“标准化+规模化”拓展海外渠道,两地实践为怀远提供多元样本。

在三地调研比较中,实践团队深刻认识到,怀远石榴产业尽管起步较早,但在品牌建设、产业链延伸、数字营销、国际市场拓展等方面仍有不小提升空间。会理的“文化嵌入式农旅”,蒙自的“标准化规模化出口导向型农业”,为怀远石榴提供了可资借鉴的多样化发展路径。

调研结束,队员们趁夜整理访谈录音、影像资料,将数据与案例上传云端。返校后,他们计划举办分享会,邀请怀远青年主播进校园共创石榴直播脚本;再赴天兆基地探讨“石榴期货+农户保险”的金融新工具;明年石榴花开时,再回川滇,见证产业与梦想一同成长。 “财经人的价值不止于账本,更在于让村庄账本厚起来。”团队负责人马士佳的话言简意深。田野无声,却懂得回报。石榴籽抱团成花,正如青年与乡村彼此成就:以青春之名赋能乡村,以实践之行绘就振兴。晶莹剔透的石榴果粒,在仲夏阳光下熠熠生辉,更映照着乡村振兴路上蓬勃的中国底色。(特约通讯员:朱中军 摄影:秦琦 审核:耿广汉 杜小明)